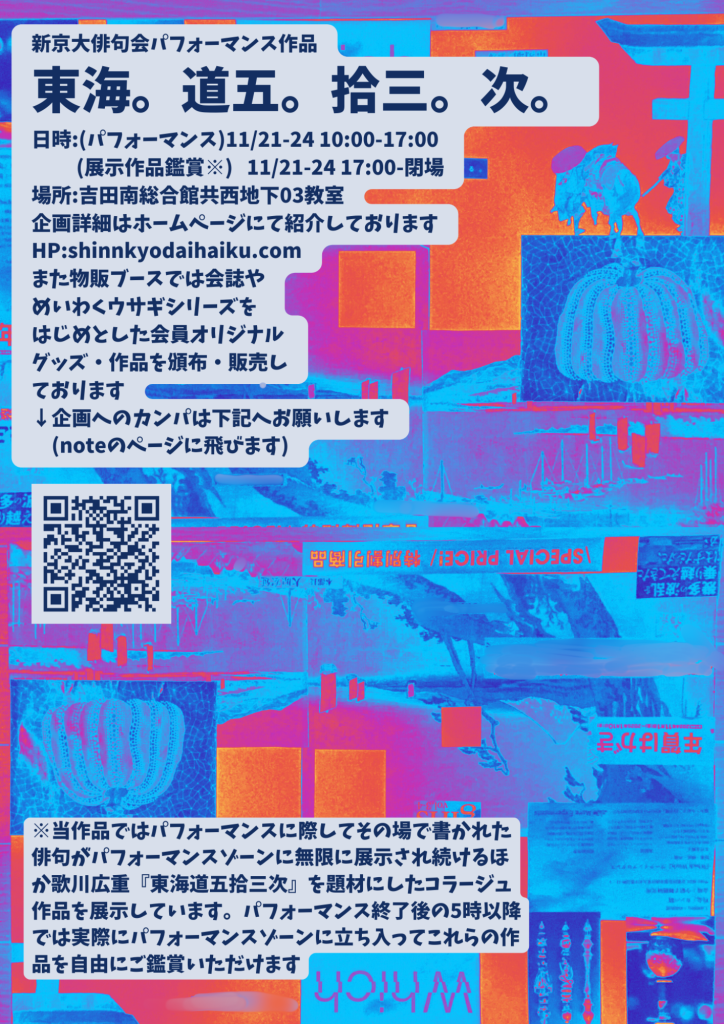

これは、2025年11月21日〜24日、京都大学学園祭NF期間中に行われるパフォーマンス作品「東海。道五。拾三。次。」(@吉田南総合館共西地下1階03教室)にむけての戦略案である。(執筆者:蒋草馬)

noteへは下記リンクからも飛べます(うまく遷移しない場合は新京大俳句創刊準備号販売ページの下部からお願いします)。

目次

戦略案1:プロローグ的な東海道

とりあえずみえる範囲の話からすると、一年半とすこし前の春先、ボクは自分の出身地である東京からここ京都までをあるいた。主に東海道沿いを歩き、十四日間かかった(おおきな雨が、なんどか降った)。

行為がいつもそうであるように、そのはじまりは唐突で、ひどく衝動的だったことをよく憶えている。野宿用の荷物──ここだけの話だが、旅荷のほとんどはボクが高校時代を過ごした山岳部の部室から勝手に拝借した。ボクから部長を継いでいた後輩には京都に来てくれたらご飯を奢ると言って黙っておいてもらった。──が重く、一緒に運んでもらう友人が必要で、この唐突な誘いに二つ返事で乗ってくれた二、三の友人が途中交代しながら一緒に歩いてくれた。気づいたらはじまっていたというのが正確なくらいで、出発前日に誘って乗っかってくれた友人とは「死にたくは、ないね」くらいのことしか共有していなかった。一日目、ボクたちはたしかあの威圧的な都庁舎の前を通りながら、ブルーインパルスの話をしていた。

都庁舎

それでもぼんやりと旅の目的らしきものはあった。東京の脱出。東京の解体。そうボクたちは繰り返した。あるいは、身体を東京から解放する、とも言った。というのも、大荷物をしょっぴいて旅をしていれば、頻繁に話しかけられて旅の理由を聞かれたのだ。その頃はとにかく頭のなかが東京でいっぱいであった。

その時のライングループ。グループアイコンは夕間暮れの浜松。

結論から言えば、この漠然とした計画は失敗に終わったように思う。たしかにボクは、東京から京都までを歩き通した。しかし、むしろこれだけの苦しい徒歩の旅を続けてもなお自らの身体は東京のものでしかない、ということをかえって証明してしまったようでもあった。旅は高校の卒業式の直前に行われた。親には卒業式には一度東京へ戻ると言っていたが、端からボクは卒業式へ出る気などさらさらなかった。実際、旅程は想像しているよりは遅く進んだので、卒業式前日ボクはまだ三重の津にいた。ボクの引き留める声も虚しく、友人は卒業式に出るために新幹線でいち早く東京へ帰ったが、サボる気満々のボクは津の風俗街にある安宿に一人で泊まった。親から着信が大量に入っていたがボクはシングルベッドの上で『ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読みながらしばらくその着信を無視した。しかしついに痺れを切らして一度だけ電話をとった。卒業式に出る気がないことを伝えると当然怒声が聞こえた。長いこと口論していたと思う。ボクは母親から電話を替わった父親と、イメージと物質について語っていたことを覚えている。そこからは心理的な激しい紆余曲折があった。しかし結局ボクは、東京に連れ戻される羽目になった。ザ・キャッチャーの中で、放浪しようとしていたホールデン・コールフィールドがニューヨークの実家に戻ってしまう終盤のシーンを支離滅裂な行動だと罵る人がいるだろうが、ちょうどそんな感じだった。卒業式は、ホールデン風にいえば、”サイアクな”気分だった。無惨な敗北だった。惨めな旅の一幕であった。

そういうわけで旅は概ね失敗といってよかった。そしてそのことをボク自身さえもながらく忘れていた。ところがここに来て、再度この旅を一つのオリジン──オリジンは、なんども再生し更新されながら、想像/創造を繰り返す──にしながら、この新京大俳句会という奇妙な団体にて、問題を再構成する時機が訪れたのである。

はっきり言って、ボクはもう以前ほどには東京へのこだわりはない。東京は京都の時間のフローの中で融解され、憎しみの障壁を飛び越えて、ノスタルジーの遠方へ流れた。ボクたちは、いつかのボクたちのために、すべてを問い直さなければならない。まず素朴に問うべきは、わたしたちは誰なのか、ということである。これは若者のバックパッカーの類型的な「自分とは何か」という問いに近似しているし、きっと出発点は似たような場所にある。しかしもっとラディカルに考えるべきだ。「自分」はとりあえず「私たち」へと拡張されるようだが、これでも不十分である。さらに根本的に問えば「誰とは何であるか」となるのではないか。文型にこだわらずに総合的にひとまずもっともらしく予測できる答えをひとつ用意すると「”誰”でもなくかつ”誰”でもある、具体的なものごと」ということになるだろうか。ここで結論は見ないことにする。

戦略案2:カメラ・イメージ・映像

旅のことを急に思い出したのは、ボクがこの旅をカメラで撮っていたからである。そしてこのことは、当時無類のカメラ嫌いであったボクにとって非常に奇妙なことだった。カメラ。映像。この苦みのある機械美に、当時なりに向き合おうとしていたのか、どうか、果たしてよくわからない。

とにかく、まずボクはこのパフォーマンスの準備を、映像をつなぎ直すことからはじめた。映像はかなり独特で、手ブレ具合もバラバラ、画角もバラバラ、だが、とにかく短い4秒くらいの断片的な映像が無数にあり、しかもデータファイルの中に順番も無造作に保存されている。これらを風の吹く向きに合わせて好きにつなぎ合わせていく。映像、記憶、経験もとい現象はいつも群像的に建ち上がる。

(ヴァルター・ルットマン『ベルリン-大都会交響楽』)

暗い教室の前方で映像をひたすら流し続ける。パフォーマーはその光を頼りに各々のパフォーマンスに没頭する。

戦略案3:リズム

そのような光のもとでボクたちは自分たちで何重にもリズムを獲得していかなければならない。

アンダンテ(=歩く速さで)。映像はまず徒歩のリズムを与えていく。メトロノームと西洋楽器(”それゆえに”西洋音楽からは逸脱しつづける)。名もない楽器以前の打楽器たち。協奏。東アジアの七五調。句点を打つこと。句点はいつしか句切れを代表した。激しいからだの動きが、不規則に、しかし頻繁に止まる。蹲踞する両脚。そして、俳句と、徒歩。

パフォーマーはNF開場時間のうち展示作品観賞用の最後の一時間を除いた、約7時間×4daysのあいだ、ずっと動きつづける。同じ行為をしつづけること、固執すること。パフォーマンスアートの発生はある時からその継続を伴っていただろう。

俳人岩田奎、ダンサーの前川友萌香らによる俳句を取り込んだパフォーマンス

ヨーゼフ・ボイスの「コヨーテ」は社会批判の文脈を汲めばむしろそのニューヨーク滞在の短さが強調されて然るべしかもしれないが、それでも窮屈でまっさらな小部屋に一週間滞在したというインパクトがまずはある。

戦略案4:声

生成されていく俳句は「誰か」の声を通って再生されていく。誰であるかは明かされない。声は、震えて、どこかへ、発散する。沈黙に連れ出されながら。

戦略案5:踊る、斬る、停止する

気づけばボクたちはいつでも踊っている。からだの様々な、珍妙な、しかしありきたりな動きは、全て踊りである。その連続的な踊りを、都度切り裂いていく。

鴨川デルタはいつからか雨の中で決闘をまなざしに収め、何度も木刀を振りあった。鬱屈とした抑圧と、雰囲気の攻防。幽玄の停止は、最も騒がしい震動を見せる。

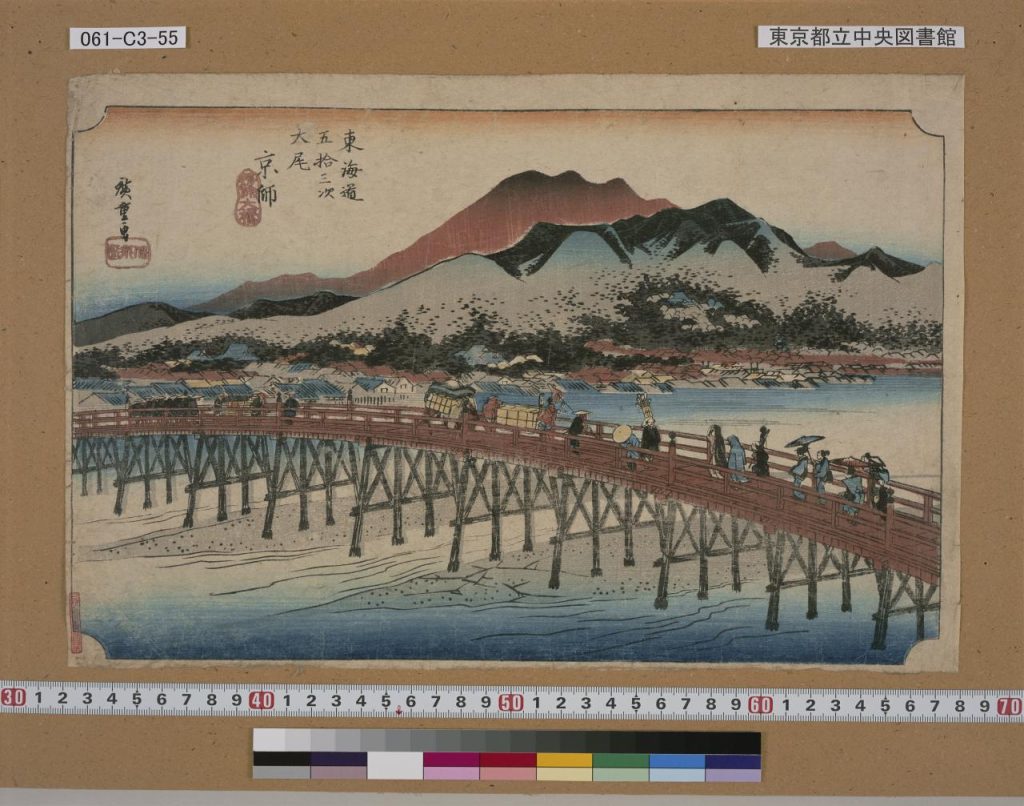

戦略案6:歌川広重

またボクが歩きだしたのは、失われた徒歩の時代への憧憬もあっただろう。本当にもう戻れないのだろうか。

海沿いといっても山がちなこの島は、確かに青のイメージと緑のイメージの拮抗する場所に身体を説明させ、膨大な色彩感覚から時間を明示する。

アナクロニズムが求められている。存在は必ずアナクロニスティックに展開される。部分と全体。無数の過去が、無数の未来へ訴える。現在を、まるっきり無視して。

道の数々、徒歩の数々。数百年前もやはり、京の都は江戸からの一方向においては江戸を解体し解放する憧憬の地であっただろう。三条大橋。そして今となっては大学も。

ゆえに歌川広重「東海道五十三次」シリーズも、映像へそうしたのと同じように再構成を施さなければならなかった。教室には増殖していく俳句の間をコラージュされた浮世絵が縫っていく。

戦略案7:断片的、匿名的、時代錯誤的。

このパフォーマンス自体がそうした象徴的な戦略を持っているのだとしたら、アーカイブもまたそのようになるだろう。アーカイブがもとのパフォーマンスに劣ることはない。

(会誌、note、またはその他の媒体で作品アーカイブを作ります。公開・販売をお待ちください)